Übersetzung und Analyse von Wörtern durch künstliche Intelligenz

Auf dieser Seite erhalten Sie eine detaillierte Analyse eines Wortes oder einer Phrase mithilfe der besten heute verfügbaren Technologie der künstlichen Intelligenz:

- wie das Wort verwendet wird

- Häufigkeit der Nutzung

- es wird häufiger in mündlicher oder schriftlicher Rede verwendet

- Wortübersetzungsoptionen

- Anwendungsbeispiele (mehrere Phrasen mit Übersetzung)

- Etymologie

Was (wer) ist Дифракция света - definition

Wikipedia

Дифра́кция во́лн (в старой литературе также диффракция, от лат. diffractus; букв. — «разломанный») — явление огибания волнами препятствий, в широком смысле любое отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн. Она представляет собой универсальное волновое явление и характеризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых полей разной природы.

Изначально явление дифракции трактовалось как огибание волной препятствия, то есть проникновение волны в область геометрической тени. Со временем с дифракцией стали связывать весьма широкий круг явлений, возникающих при распространении волн в случае учёта их пространственного ограничения. Во многих случаях дифракция может быть и не связана с огибанием препятствия (но всегда обусловлена его наличием). Такова, например, дифракция на прозрачных, так называемых фазовых, структурах.

Общим свойством всех явлений дифракции является зависимость степени её проявления от соотношения между длиной волны λ и размером ширины волнового фронта D, который может быть ограничен непрозрачным экраном на пути его распространения, а может быть следствием неоднородностей структуры самой волны: исходное строение волнового поля подвержено существенной трансформации в случае, если его элементы сравнимы с длиной волны или меньше её.

Ограничение ширины волнового фронта существует всегда, и явление дифракции сопровождает любой процесс распространения волн, поэтому наиболее тонкие вопросы практической оптики, которая во всех остальных случаях рассчитывается в приближении геометрической оптики, решаются при помощи теории дифракции. Так, например, дифракция задаёт предел разрешающей способности любого оптического прибора, который невозможно преступить принципиально при конечной длине волны излучения, которое используется для создания изображений.

Дифракция волн может проявляться:

- в преобразовании пространственного строения волн. В одних случаях такое преобразование можно рассматривать как «огибание» волнами препятствий, в других случаях — как расширение угла распространения волновых пучков или их отклонение в определённом направлении;

- в разложении волн по их частотному спектру;

- в преобразовании поляризации волн;

- в изменении фазового строения волн.

Наиболее хорошо изучена дифракция электромагнитных (в частности, оптических) и звуковых волн, а также гравитационно-капиллярных волн (волны на поверхности жидкости).

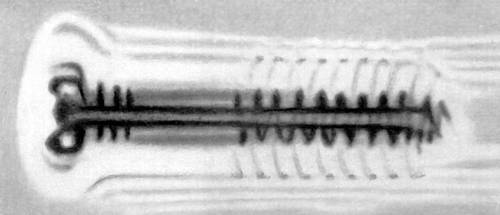

![Закону Брэгга]] каждая точка (или ''отражение'') в этой дифракционной картине формируется конструктивной интерференцией рентгеновских лучей, проходящих через кристалл. Эти данные могут быть использованы для определения атомной структуры кристаллов. Закону Брэгга]] каждая точка (или ''отражение'') в этой дифракционной картине формируется конструктивной интерференцией рентгеновских лучей, проходящих через кристалл. Эти данные могут быть использованы для определения атомной структуры кристаллов.](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/X-ray diffraction pattern 3clpro.jpg?width=200)